Il VIII 'Salottino'

del 19 e del 26 febbraio 2019

“Il giorno seguente non morì nessuno.”

Cosa succederebbe se di colpo le leggi

naturali cambiassero e proprio lì sull’orlo dell’aldilà nessuno facesse più il

passo decisivo? Sarebbe un sogno, la terra promessa, una manna. Vita eterna ai

felici mortali, liberi finalmente da quella scomoda punizione per il peccato

originale.

Le Intermittenze della Morte di José

Saramago è un assurdo viaggio sul filo tra luce e ombra. Un macabro teatrino

che mette in scena l’eventualità di una vacanza della morte: contrariamente a

quanto si pensi però, il cambiamento non porterebbe nulla di buono. L’uomo non

è pronto per un simile cambiamento e riuscirebbe anche nella nuova situazione

di immortalità a dare prova di bassezze tipiche di lui, perchè in fondo “resta

pur sempre un uomo”.

Insomma, se da un giorno determinato in

poi in un intero paese non morisse proprio nessuno forse sarebbe istituita

festa nazionale, ma ci sarebbe poco da festeggiare quando i moribondi sul filo

della vita inizierebbero ad accatastarsi negli ospedali e nelle case, cocciuti

comatosi che non vogliono saperne di darci un taglio, inutili fantocci sul

bordo del baratro.

La società risentirebbe di un simile

cambio di programma, non sapendo gestire la novità e mancando di qualunque tipo

di self control britannico: cosa farebbero le agenzie di pompe funebri, le

assicurazioni, le pensioni, cosa i politici e i politicanti, cosa la chiesa

cattolica? Entrerebbero in gioco dinamiche contraddittorie, valori disumani,

persino e non sorprendentemente un’organizzazione maphiosa (con la ph).

Quand’ancora la morte decidesse di porre

fine alle sue ferie non pagate e tornasse a manifestarsi creando un’ecatombe

nel giro di un secondo, cosa succederebbe – propone ancora Saramago – se si

scoprisse amante del progresso e desse una svolta al vecchio sistema? Niente

più stacchi improvvisi di corrente, bensì lettere viola recapitate per posta

con otto giorni di anticipo al disgraziato interessato: “Il suo tempo scade tra

poco più di una settimana, si prepari alla departita”. Che follia, che

disperazione sarebbe per i poveri uomini, conoscere in anticipo la data della

loro fine! Come prodotti da frigo, come mucche da macello. Cercherebbero di

sfuggirle o si offrirebbero in stoici autodafè. Ma la morte non risparmierebbe

nessuno.

Forte di un gioco dell’assurdo, Saramago

conduce una ginnastica mentale intorno a ciò che significa la morte nella

nostra società, cercando di dare un volto, una voce, un pensiero persino alla

morte stessa. E’ un ritratto insolito ed ambivalente di una temibile ed

imperiosa funzionaria che si fà da mietitrice a postina, fino allo scontro con

la fatidica eccezione: un uomo, un qualunque violoncellista, che si ostina a

non morire. Le lettere viola inviategli fanno irrimediabilmente ritorno al

mittente. E’ necessario che la morte “in persona”, “in carne ed ossa” –

qualunque espressione sarebbe un eufemismo – gli faccia visita per svolgere

l’ingrato compito. Ma ad andargli incontro sarà una morte femmina, donna, pure

carina.

Speculazioni sulla morte sottili e

delicate, paradossali nel loro cinismo ed inquietanti nella loro linearità.

Pagina dopo pagina, nello stile concitato che gli è proprio, l’autore infila

come perle frasi divise a malapena da punti, spesso senza punteggiatura e

volutamente senza la maiuscola. “Realmente non c’è nulla di più nudo di uno

scheletro” scrive Saramago, eppure la sua morte sembra di poterla toccare, una

parca divenuta protagonista di una storia non solo umana, il che è la

normalità, ma di donna.

Nella densa vicenda di questa

morte che viene e che va si scorge talvolta anche la parola “vita”: risalta

bianca sul nero, lascia riecheggiare la sua presenza cristallina, ogni sua

comparsa è una bolla di stupore. Una presenza, quella della vita, che diventa

sempre meno rada mano a mano che ci si avvicina alla fine del romanzo.

Perchè in un mondo in cui ogni giorno

catastrofi naturali, storiche e politiche portano via con sè una percentuale

della massa umana del nostro pianeta, forse l’autore ha sentito il bisogno di

darsi una spiegazione della parola “fine”, dell’altra faccia della medaglia. Ed

ha saputo provare che, nonostante tutto, la cosa migliore è che ci sia la

morte: che ci si vuol fare, così è la vita.

(da Chiara Piotto)

* * *

Il paradosso è il protagonista del romanzo Le intermittenze della morte

del Premio Nobel per la letteratura, José Saramago.

Il paradosso è rappresentato dalle conseguenze che derivano, in un

ipotetico Paese di dieci milioni di abitanti, dove la morte ha deciso di

sospendere la propria consueta attività. Il popolo è in festa e sui balconi

delle case vengono affisse le bandiere nazionali in segno di giubilo. Non

altrettanto liete sono le autorità civili e religiose, a giudicare dalla

telefonata che intercorre tra il primo ministro e un eminente cardinale:

“Buonasera, signor primo ministro, Buonasera,

eminenza, Le telefono per dirle che mi sento profondamente scioccato, Anch’io

eminenza, la situazione è molto grave, la più grave di quante il paese ha

dovuto vivere fino a oggi, Non si tratta di questo, Di che si tratta allora,

eminenza, È deplorevole sotto tutti gli aspetti che, nel redigere la

dichiarazione che ho appena ascoltato, lei, signor primo ministro, non si sia

ricordato di quello che costituisce il fondamento, la trave maestra, la pietra

angolare, la chiave di volta della nostra santa religione, Eminenza, mi perdoni,

temo di non comprendere dove vuole arrivare, Senza morte, mi ascolti bene,

signor primo ministro, senza morte non c’è resurrezione, e senza resurrezione

non c’è chiesa”

Quali le prospettive per il Paese? Si lamentano le imprese degli affari

funerari, le agenzie di pompe funebri, gli ospedali dove continuano ad entrare

gli infermi senza che ne escano i morti, le case di riposo per la terza e

quarta età, per il venir meno della “sicurezza derivante dalla continua e

inarrestabile rotazione di vite e morti”. E le compagnie di assicurazioni? Chi

vuole più stipulare una polizza sulla vita, dal momento che non si muore più?

Per non parlare dello Stato che, nel breve tempo, non sarà più in condizione di

far fronte al pagamento delle pensioni né alle crescenti spese sanitarie,

giacché la sospensione della morte non significa che gli infermi guariscano.

Inoltre, l’aumentato numero di malati terminali, ridotti ormai in condizione di

decrepitezza, pone il problema della continua assistenza pubblica e privata.

Le famiglie, che avevano salutato con entusiasmo l’avvento della nuova era, esente da morte, sono ora costrette a riflettere su un problema dal duplice aspetto: come assistere i propri infermi, vecchi decrepiti o malati terminali, e come porre fine alle loro, talora indicibili sofferenze, soprattutto quando sono essi stessi a chiedere di voler morire. E la soluzione, tra tentennamenti e rimorsi, viene subito individuata: altrove la morte continua a fare il proprio lavoro, basterà trasportare i moribondi, nottetempo e clandestinamente, fuori dei confini nazionali, la falce li colpirà all’istante e in quei luoghi avranno sepoltura.

Sorgono nuovi problemi: l’idea del “trasporto” si propaga velocemente tra

le famiglie, il governo è costretto a nominare sorveglianti ai confini del

territorio nazionale, per impedire ufficialmente i viaggi per andare a morire,

anche se in cuor suo vede nell’iniziativa un rimedio contro i propri mali. La

“soluzione” diffusasi spontaneamente tra le famiglie, diventa un affare per le

organizzazioni mafiose che ora monopolizzano il lucroso traffico. I

sorveglianti vengono spesso malmenati e lo Stato sarà costretto a patteggiare:

continuerà a mandare i sorveglianti, ma questi chiuderanno un occhio e talora

tutti e due, ma a questo punto si scatenerà l’opposizione politica contro il

governo.

Dopo poco più di sette mesi di irreperibilità, la morte torna a farsi viva con una lettera inviata al direttore generale della televisione nazionale, perché egli ne dia notizia in prima serata al pubblico dei telespettatori, subito dopo un comunicato del governo:

Dopo poco più di sette mesi di irreperibilità, la morte torna a farsi viva con una lettera inviata al direttore generale della televisione nazionale, perché egli ne dia notizia in prima serata al pubblico dei telespettatori, subito dopo un comunicato del governo:

“Nel preciso istante in cui l’annunciatore finì di

leggere il comunicato del governo, la telecamera numero due inquadrò il

direttore generale. Si notava che era nervoso, che aveva un groppo in gola.

Tossicchiò per schiarirsi la voce e cominciò a leggere,signor direttore

generale della televisione nazionale,stimatosignore, per gli effetti che gli

interessati riterranno convenienti sono qui per informare che a partire dalla

mezzanotte di oggi si tornerà a morire come succedeva,senza proteste

notorie,sin dal principio dei tempi e fino al giorno trentuno dicembre dello

scorso anno, devo spiegare che l’intenzione che mi ha portato a interrompere la

mia attività, a smettere di ammazzare, a rinfoderare l’emblematica falce che

fantasiosi pittori e incisori d’altri tempi mi hanno messo in mano, è stata di

offrire a quegli esseri umani che tanto mi detestano una piccola dimostrazione

di cosa sarebbe per loro vivere sempre, cioè eternamente […] dunque

rassegnatevi e morite senza discutere perché non vi servirebbe a

niente,tuttavia, c’è un punto su cui mi sento in obbligo di riconoscere il mio

errore,il quale punto ha a che vedere con l’ingiusto e crudele procedimento che

stavo seguendo, vale a dire togliere la vita alle persone a tradimento, senza

preavviso, senza un allerta […],insomma, d’ora in poi tutti quanti saranno

avvertiti e avranno la scadenza di una settimana per mettere in ordine quanto

ancora gli resta di vita, fare testamento e dire addio alla famiglia, chiedendo

perdono per il male fatto o facendo la pace con il cugino con cui avevano rotto

i rapporti da vent’anni[…]”

Il comunicato della morte, ancorché inusitato, lascia tutti sgomenti. Non

soltanto coloro che continuavano a gioire per la sua assenza e il suo silenzio,

ma tutti gli altri, per il problema di dover fronteggiare “ben più di

un’ecatombe” nel giro di tre ore, quando i moribondi, a decine e decine di

migliaia, moriranno tutti nello stesso istante. Più grave ancora, la nuova

consapevolezza circa le lettere viola che d’ora in avanti la morte farà

recapitare a coloro cui resta solo una settimana di vita.

Facile immaginare in quale stato sarebbe precipitato l’uomo che, godendo di buona salute, si fosse visto recapitare una di queste lettere viola:

Facile immaginare in quale stato sarebbe precipitato l’uomo che, godendo di buona salute, si fosse visto recapitare una di queste lettere viola:

“Caro signore, sono spiacente di comunicarle che la

sua vita terminerà alla scadenza improrogabile di una settimana, faccia del suo

meglio per godersi il tempo che le resta, la sua attenta servitrice, morte.”

Cosa avrebbe potuto fare quest’uomo? Piangere con i familiari per il tempo

che gli resta o trastullarsi per sette giorni in bagordi? O magari scrivere

alla morte chiedendo spiegazioni,

“sapendo comunque che non riceverà risposta, perché la

morte non risponde mai […]”

Il Servizio ufficiale di identificazione del Paese viene messo in allarme:

un famoso specialista nella ricostruzione di volti sulla base dei teschi e

delle tante raffigurazioni antiche della morte, giunge alla conclusione che la

morte è una donna. Alle stesse conclusioni era già pervenuto il grafologo,

studiando il comunicato che la morte aveva inviato al direttore generale della

televisione nazionale.

La scoperta avrà delle conseguenze, quando la morte si vedrà recapitare indietro la lettera viola inviata ad un musicista, la cui essenza o il cui ritratto, se lo si fosse potuto rappresentare in musica, sarebbe stato il breve studio di Chopin, Opera 25, numero 9 in sol bemolle maggiore. E qui inizia la parte più bella e intrigante di questo avvincente romanzo di Saramago.

La scoperta avrà delle conseguenze, quando la morte si vedrà recapitare indietro la lettera viola inviata ad un musicista, la cui essenza o il cui ritratto, se lo si fosse potuto rappresentare in musica, sarebbe stato il breve studio di Chopin, Opera 25, numero 9 in sol bemolle maggiore. E qui inizia la parte più bella e intrigante di questo avvincente romanzo di Saramago.

Può l’amore vincere il fato e la morte?

Si presenta qui

la sagace conoscenza che José Saramago ha del mito, della musica e della

psicanalisi. Per Freud, amore e morte, le pulsioni fondamentali

dell’essere umano, sono sempre connesse tra loro. Thanatos, morte, è

contenuta in Eros, ed Eros è anche una faccia di Thanatos, perché solo

l’amore è in grado di guidare l’anima nel regno della psiche, al di sotto

e al di là della semplice vita, nei territori impervi delle ombre,

il solo universo dove il “per sempre”

e l’eterno sono di casa.

* * *

José Saramago (Azinhaga, 16 novembre 1922 - Lanzarote

2010), scrittore,

poeta e critico letterario.

Nel 1947 scrive il suo primo romanzo "Terra del peccato". Durante gli

anni sessanta riscuote molto successo la sua attività di critico letterario

per la rivista "Seara Nova". La sua prima raccolta di poesie "I poemi possibili" risale a al

1966.

Dal 1974 in poi, in seguito alla cosiddetta

"Rivoluzione dei garofani" Saramago si dedica completamente alla

scrittura e getta le fondamenta di quello che può essere definito un nuovo

stile letterario ed una nuova generazione post-rivoluzionaria.

Saramago pubblica qualche anno dopo, nel 1977, il

romanzo "Manuale di pittura e

calligrafia", e, nel 1980, "Una

terra chiamata Alentejo". Il successo arriverà però con "Memoriale del convento" (1982).

Il

riconoscimento a livello internazionale arriverà però solo negli anni novanta,

con "Storia dell'assedio di Lisbona"

(1989), una delle più belle storie d'amore mai scritte, il controverso "Il Vangelo secondo Gesù" (1991) e

"Cecità" (1995), che molti

considerano il suo capolavoro e “Le

intermittenze della morte” (2005).

Nel 1998 gli viene assegnato il premio Nobel per la

letteratura, riconoscimento che suscita molte polemiche nel mondo cattolico per

le sue ben note posizioni antireligiose. Polemiche che lo fanno decidere di

trasferirsi a Lanzarote, nelle isole Canarie, dove muore nel giugno 2010.

____________________________________________________________

Il VII 'Salottino'

del 5 e del 12 febbraio2019

Luigi Pirandello è uno

degli scrittori più importanti della letteratura italiana ed europea. La

ragione di tanta considerazione è dovuta al modo in cui egli ha saputo rinnovare

le forme e i generi della letteratura. Dopo Pirandello il teatro,

il romanzo

e la novella

non saranno più quelli di prima: egli segna un punto dal quale non è possibile

tornare indietro. Pirandello scrive e mette in scena cose che mai prima

erano state scritte e messe in scena e per questo il suo successo fu

strepitoso, sia durante la sua vita che dopo la sua morte e, ancora oggi, è uno

degli autori più

letti e amati dal pubblico.

Esistono

alcuni momenti nella storia della letteratura che segnano una rivoluzione, un

cambiamento epocale. Uno di questi è la nascita del teatro pirandelliano, in cui troviamo una

carica sperimentale e innovativa che apre la strada a molto di quello che è

venuto dopo in campo teatrale e letterario, ma anche nel nostro modo di vedere

il mondo.

*

* *

Luigi Pirandello nasce il

28 giugno 1867 in Sicilia, vicino Girgenti (oggi Agrigento

,) precisamente in una località chiamata Caos. Su questo lo scrittore amò sempre scherzare,

definendosi “figlio del caos”.

La casa natale di Luigi

Pirandello

Quando (nel

1853) si decise che la borgata divenisse comune autonomo, «la linea di confine

fra i comuni di Girgenti e Porto Empedocle venne fissata all'altezza della foce

di un fiume essiccato che tagliava in due la contrada chiamata "u Càvuso" o "u Càusu" (pantalone) [...] Questo Càvuso apparteneva metà al nuovo comune

di Porto Empedocle e l'altra metà al Comune di Girgenti [...] A qualche

impiegato dell'ufficio anagrafe parve che non era cosa [che si scrivesse che

qualcuno fosse nato in un paio di pantaloni] e cangiò quel volgare "Càusu" in "Caos"».

L'infanzia

di Pirandello fu serena ma caratterizzata anche dalla difficoltà di comunicare

con gli adulti e in particolare con il padre. Il giovane Luigi era molto devoto alla Chiesa

cattolica grazie all'influenza che ebbe su lui una domestica di famiglia, che

lo avvicinò alle pratiche religiose, ma inculcandogli anche credenze

superstiziose fino a convincerlo della paurosa presenza degli spiriti. Si

allontanò dalle pratiche religiose per un avvenimento apparentemente di poco

conto: un prete aveva truccato un'estrazione a sorte per far vincere

un'immagine sacra al giovane Luigi; questi rimase così deluso dal comportamento

inaspettatamente scorretto del sacerdote che non volle più avere a che fare con

la Chiesa, praticando una religiosità del tutto diversa da quella ortodossa.

Appassionatosi

alla letteratura, iniziò i suoi studi universitari a Palermo; a Roma continuò i

suoi studi di filologia romanza, che poi completerà a Bonn, dove si laureò nel 1891 con una tesi

sul dialetto di Girgenti.

A Girgenti,

Pirandello sposò Maria Antonietta Portulano, figlia di un ricco socio del

padre. Questo matrimonio concordato soddisfaceva anche gli interessi economici

della famiglia di Pirandello. Grazie alla dote della moglie, la coppia godeva

di una situazione molto agiata, che permise ai due di trasferirsi a Roma. A Roma, entra negli ambienti letterari,

collabora con alcune riviste e pubblica le prime novelle e i primi

romanzi.

Nel

1903, un allagamento e una frana nella miniera di zolfo di Aragona di proprietà

del padre, ridusse sul lastrico la famiglia di Pirandello. Questo avvenimento provocò

il disagio mentale della moglie Antonietta. Ella era sempre più spesso soggetta

a crisi isteriche, causate anche da una gelosia paranoica. La chiamata alle

armi di Stefano nella Grande Guerra peggiorò ulteriormente il suo stato di

salute. Antonietta Portulano morirà in una clinica per malattie mentali di Roma, a 88 anni di età. La malattia della

moglie portò lo scrittore ad avvicinarsi alle nuove teorie sulla psicoanalisi

di Freud e allo studio dei meccanismi dei processi mentali.

Il suo primo successo letterario fu determinato dal romanzo “Il

fu Mattia Pascal” (1904),

subito tradotto in diverse lingue. Gli

altri romanzi di Pirandello

(“Uno nessuno e centomila”, “L’Esclusa”)

ottengono grande diffusione, ma sarà il suo teatro a proporlo

all’attenzione internazionale.

Dopo la calorosa accoglienza della sua commedia “Sei personaggi in cerca d’autore”

(Milano, 1921), Pirandello fondò la Compagnia del Teatro d'Arte di Roma. Nel giro di un decennio divenne il drammaturgo

di maggior fama nel mondo, tanto da ricevere il premio Nobel per la letteratura

nel 1934, "per il suo ardito e ingegnoso rinnovamento dell'arte drammatica e

teatrale".

Molte delle opere pirandelliane cominciavano intanto ad

essere utilizzate come soggetti cinematografici. E proprio mentre

assisteva a Cinecittà alla lavorazione di un film tratto dal suo romanzo Il

fu Mattia Pascal, si ammalò di polmonite. Morì a 69 anni, il 10 dicembre 1936.

Porto Empedocle - Il cippo di pietra con le

ceneri di Luigi Pirandello

Il Teatro pirandelliano

Il teatro

rappresenta la parte più interessante della produzione artistica di Pirandello.

L’autore diceva: “Se l’uomo è una

maschera e se la vita è la recita di una parte, cosa c’è di meglio del teatro

per rappresentare la vita stessa?”. Pirandello cominciò a dedicarsi alla

produzione teatrale su suggerimento dell’amico scrittore siciliano Nino

Martoglio. Scrisse 53 commedie, incluse in un’unica raccolta: “Maschere

Nude”.

Conformemente

alla sua poetica, che affida all’arte il compito di denudare la maschera,

Pirandello chiamò il suo teatro “Teatro

dello specchio”, poiché in esso viene rappresentata la vita nuda, con le

amarezze e le sofferenze che risiedono dietro il velo di ipocrisia che

trasforma i volti in maschere. In questo modo era come se lo spettatore vedesse

se stesso (il volto) tramite uno specchio (la maschera). L’artista è dunque

l’umorista che ha il compito di svelare le illusioni e togliere le maschere per

ridurre l’esistenza alla sua nudità. Per fare ciò, Pirandello si serve del

grottesco, cioè l’umorismo espresso nel teatro.

La maschera e il volto

Pirandello

ruppe la cosiddetta “quarta parete”:

superò il diaframma del palcoscenico e fece partire l’azione dalla platea,

mescolando così attori e pubblico. L’attore non doveva più impersonare la parte

mistificandola, ma doveva mostrarla conservando un certo distacco dal

personaggio. Egli creò così il teatro nel

teatro, facendo vedere come la vicenda si costruisce nella scena così come

si delinea nella mente del regista. Il teatro pirandelliano viene anche

definito metateatro, cioè un tipo di teatro che si serve di se stesso per

discutere dei propri problemi esistenziali.

I testi teatrali di Pirandello sono delle storie

paradossali, che riflettono una vita claustrofobica spesso risolta in gesti folli e

anticonvenzionali, che ribaltano la realtà e deridono l’eccessiva serietà del

mondo. Se il mondo è una gabbia, il

teatro deve mostrare il momento di ribellione e di disordine

che, anche all’interno di una prigione, può cambiare il senso delle cose. Con

il suo teatro

Pirandello distrugge

dunque le convenzioni, elimina la barriera tra realtà e

finzione, tra autore e personaggio, tra pubblico e attore.

Tre

'concetti-chiave'

Il conflitto tra vita e forma

Per Pirandello

la realtà è un continuo conflitto

tra vita e forma. La vita è un flusso continuo, a cui si oppone la

forma, una ‘maschera’ fissa che blocca la vita e la rende artificiale e porta

inevitabilmente con sé il contrario della vita, ossia la morte. L’uomo

all’interno della società vive una continua lotta contro la forma, le

costrizioni e le maschere che la

società gli impone, che lo rendono estraneo a sé stesso e agli altri.

L’Umorismo

Nel saggio L’umorismo (1908) Pirandello sostiene che

l’atteggiamento più idoneo di fronte alla negatività del mondo è quello ‘umoristico’e

spiega in cosa l’umorismo si distingue dal comico.

Il comico è un “avvertimento del contrario”: vedo che qualcosa è contrario a come dovrebbe essere e rido. L’umorismo è il invece “sentimento del contrario”: vedo qualcosa che è contrario a come dovrebbe essere e rifletto sulle ragioni profonde di quella diversità, su quello che c’è dietro la maschera. Nel primo caso si ha una risata, nel secondo un sorriso amaro consapevole della tragicità del mondo.

Letteratura e metaletteratura

La letteratura, per Pirandello, ha allo stesso tempo una

funzione consolatoria,

proponendosi come gioco umoristico, pur rappresentando la lotta continua tra

vita e forma. Tale scontro si rivela uno scontro tra realtà e finzione, dal momento che la letteratura è di

per sé una finzione, qualcosa che non esiste. Nella metaletteratura teatrale si svela finalmente il gioco

di questa finzione.

Le maschere

nude *

Maschere nude è il titolo della raccolta delle opere

teatrali di Pirandello. L’accostamento dei due termini rimanda ad un paradosso:

sentirsi nudi pur indossando una maschera.

La “maschera”

assolve alla funzione di celare allo sguardo estraneo – ma anche a noi stessi –

la nostra natura più intima e profonda. Ciascuno di noi è più o meno

consapevole di indossare non una, ma diverse maschere sociali, a seconda delle

circostanze in cui ci imbattiamo. Per Pirandello noi possiamo essere ‘uno, nessuno e centomila’.

I personaggi pirandelliani sono maschere

lacerate, frantumate da eventi che costringono a fare i conti con se stessi,

col dolore e col bisogno di esistere al di là della maschera. Esistere, non

sopravvivere.

La Persona è una maschera che rappresenta la

personalità pubblica, quegli aspetti che si palesano al mondo o che l’opinione

pubblica attribuisce all’individuo, in opposizione alla personalità privata che

esiste dietro alla maschera. L’individuo “impersona” un ruolo che gli viene

richiesto dalla società: questo processo gli è funzionale per adattarsi alla

realtà e per semplificare le relazioni sociali.

La ‘persona’

come ‘maschera’

Nell’intera opera pirandelliana troviamo da

una parte la dimostrazione della futilità della maschera sociale, alla quale

rimaniamo ostinatamente ancorati, e dall’altra la paura che sotto la maschera

non possiamo più riconoscere il volto, ossia che non è rimasto nulla di vero ed

autentico in noi.

Sotto la maschera Pirandello svela mondi

multilivello, in cui realtà e fantasia possono coesistere, in cui le regole del

gioco della vita possono essere sovvertite continuamente. Ancorarsi alla

maschera sociale non è che un misero e straziante tentativo per non farsi

sommergere dall’amara consapevolezza che ben poco sappiamo di noi stessi, così

come di quella che consideriamo realtà. Già Freud descriveva l’area della

coscienza come la punta di un iceberg, dove gran parte della nostra psiche

resta sommersa ed impenetrabile alla conoscenza.

Nel tentativo di vedere ciò che sta dietro la

maschera Pirandello sovverte e sradica le fondamenta stesse del teatro: allora

il palcoscenico diventa il luogo in cui assistere allo smascheramento. Questo

comporta confrontarsi con la propria maschera sociale e scoprire il proprio

volto, se c’è e se si trova.

In tutte le opere pirandelliane i personaggi

sono dibattuti dal conflitto tra vita e forma: togliere la maschera permette di

diventare consapevoli spettatori del gioco della vita.

Ma se tutto viene messo in discussione, e vengono

smantellate le finte e vuote certezze, la matrice creativa di Pirandello si

esaurirà nel relativismo e nel nichilismo? «La mia concezione del mondo – dichiara

il nostro Autore - non è per nulla

nihilista, perché ritorna la necessità

dell’assoluto». Da tale necessità deriva il “teatro dei miti”. I miti

rappresentano verità essenziali ed inconfutabili, sedimentate in fondo alla

storia dell’umanità. Esse sono le strutture originarie ed appartengono all’uomo

in ogni tempo e in ogni luogo. E il mito, per Pirandello, ha un volto

femminile, che rappresenta la maternità, la religiosità, l’arte. Non si tratta

di figure rarefatte nell’astrazione della perfezione, bensì di donne concrete,

che pagano col dolore la trasgressione alle convenzioni sociali. Eppure proprio

loro custodiscono il germe della verità.

* (da

Domenica Riccobeni, in Cineterra.it)

____________________________________________________________

Il VI 'Salottino'

del 15 e del 22 gennaio 2019

“L’origine delle specie” (“On

the Origin of Species by Means of Natural Selection”) di Charles Darwin,

pubblicata nel 1859, è considerato uno dei libri fondamentali nella storia

della civiltà occidentale. La teoria dell’evoluzione, in esso illustrata, servì

a liberare la mente dei contemporanei dalla schiavitù delle superstizioni e

delle tradizioni dogmatiche, inaugurando l’era della maturità delle scienze

della vita.

L’idea secondo la quale gli

esseri viventi mutano nel tempo, cioè il concetto fondamentale della teoria

dell’evoluzione, non fu proposta per la prima volta da Darwin. Se ne possono

trovare anticipazioni perfino nell’antichità. Più in particolare, era stato Erasmus

Darwin (nonno di Charles Darwin) a ritenere, verso la fine del XVIII

secolo, che tutti gli animali di sangue caldo si fossero evoluti da un unico

filamento vivente, provvisto del principio vitale direttamente dal Creatore.

Nel 1809, Jean-Baptiste Lamarck

aveva formulato una teoria ‘comportamentale’

dell’evoluzione, insistendo sulle modificazioni indotte nella struttura fisica

degli animali dallo sforzo compiuto dal loro organismo per adattarsi

all’ambiente - modificazioni che poi si sarebbero trasmesse ereditariamente

alle generazioni successive. La giraffa, per esempio, avrebbe sviluppato il suo

lungo, caratteristico collo, attraverso lo sforzo di arrivare a brucare le

foglie di rami sempre più alti, compiuto da intere generazioni di animali della

sua specie.

L’evoluzione delle specie secondo Lamarck

Verso la metà del XIX secolo, Charles

Lyell introdusse il concetto di evoluzione in geologia, sostenendo che

la terra, prima di acquistare il suo volto attuale, era passata attraverso vari

stadi di sviluppo.

E’ significativo come lo Zeitgeist (la cultura del tempo) influisse profondamente sugli eventi dal 1750 al

1850, dato che in quel periodo si cominciò a ragionare in termini evoluzionistici

non solo in biologia ma anche in campo sociale. Come è indicato dalla prima rivoluzione

industriale inglese e da varie rivoluzioni politiche avvenute nel frattempo in

Europa, questa fu un’epoca di rapide trasformazioni politiche e sociali.

Il mutevole clima intellettuale dell’epoca

fece sì che il concetto di evoluzione

acquistasse dignità scientifica. Tuttavia, mentre abbondavano le teorie e le

ipotesi speculative, ben poco era stato fatto sul piano della raccolta di dati concreti.

L’opera di Darwin ‘On the Origin of

Species’, con la sua massa enorme e bene ordinata di osservazioni e di dati,

trasformò l’evoluzione da ipotesi controversa in fatto sconcertante.

Charles Darwin (1809-1882)

Darwin nacque nel 1809 a Shrewsbury, in Inghilterra. Suo padre era medico e il nonno,

Erasmus, si era acquistato fama come filosofo, medico e poeta. Dopo due anni trascorsi a Edimburgo, Darwin

passò a Cambridge dove conseguì il diploma di bachelor of arts nel 1831. Nel periodo trascorso ad Edimburgo

studiò gli invertebrati marini sotto la guida di Robert Grant, uno dei primi naturalisti

convinti della realtà della trasformazione

delle specie.

Uno dei suoi professori, il

botanico John Stevens Henslow, gli

fece ottenere la nomina come naturalista a bordo del brigantino Beagle che il governo inglese stava

allora allestendo per la realizzazione di un viaggio di esplorazione scientifica

intorno al mondo. Questo famoso viaggio, durato dal 1831 al 1836, cominciò

nelle acque dell’America del Sud ed ebbe come tappe successive Tahiti e la

Nuova Zelanda, toccando, al ritorno, l’isola di Ascensión e le Azzorre.

Esso offrì a Darwin l’opportunità

unica di osservare e raccogliere una larghissima varietà di dati sulla vita di

piante e animali, ed egli fece ritorno in Inghilterra con un immenso materiale.

Durante il suo viaggio potè verificare in prima persona le ipotesi

avanzate da Lyell nei suoi ‘Principi di

Geologia’, ossia l’esistenza delle forze naturali che gradualmente

trasformano la superficie del pianeta terra, quali l’erosione, i terremoti e i

vulcani.

Nel 1837, la malferma salute lo

costrinse a ritirarsi in campagna, dove fu in grado di lavorare per non più di

quattro ore al giorno. Nonostante la salute malferma che lo afflisse per tutta la

vita, egli non smise mai di scrivere numerosi articoli e libri scientifici.

Un anno prima della pubblicazione

dell’Origin of Species, Darwin ricevette

una lettera e un manoscritto da un giovane naturalista inglese trasferitosi

nelle Indie orientali, Alfred Russel Wallace, che in sostanza proponeva

la medesima teoria alla cui elaborazione Darwin si era pazientemente dedicato

per ventidue anni: si trattava, evidentemente, di un caso di duplice scoperta

simultanea. Durante una malattia, Wallace aveva tracciato le linee essenziali

di una teoria dell’evoluzione assai simile a quella di Darwin - a quel che si

dice, impiegando soltanto qualche ora! Nella lettera, egli chiedeva il parere

di Darwin e il suo aiuto per la pubblicazione dei risultati del proprio lavoro.

Si può immaginare lo stato d’animo di Darwin, dopo ventidue anni di lavoro

diligente, complesso e tutt’altro che agevole, date le sue condizioni di salute

[1]. Egli si trovò in una

posizione assai delicata, a dir poco. Tra l’altro, la teoria di Wallace non era

corroborata da una così abbondante raccolta di dati come quella di Darwin.

Darwin chiese all’amico Lyell

come dovesse comportarsi e, dietro suo consiglio, decise di dar lettura del

lavoro di Wallace e di alcune porzioni del suo prossimo libro nel corso di un

convegno della Linnean Society,

tenuto il primo luglio del 1858. Dopo questa duplice comunicazione, crebbe

negli ambienti scientifici l’attesa della pubblicazione della teoria

dell’evoluzione nella sua versione completa e definitiva. Le 1250 copie della

prima edizione dell’Origin andarono

esaurite il giorno stesso della loro apparizione in libreria.

La prima edizione dell’Origine delle specie (1859)

L’avvenimento provocò subito forti

entusiasmi e ampie discussioni; non mancarono oppositori che si scagliarono subito

con ingiurie e critiche feroci contro Darwin [2].

Nei due decenni successivi alla

pubblicazione dell’Origin, la

stragrande maggioranza della comunità scientifica cominciò tuttavia ad

accettare il fatto che Darwin avesse ragione riguardo all’evoluzione della

vita, anche se il meccanismo della selezione

naturale spesso non veniva considerato attendibile. Il riconoscimento

ufficiale della validità della selezione

naturale dovette attendere gli anni trenta del Novecento, quando si assistette

alla sintesi fra la teoria darwiniana e la genetica mendeliana.

Charles Darwin era un uomo gentile, affabile, semplice e molto modesto.

Fu sempre fervido in lui il desiderio di comprendere la natura e di far parte

di quel mondo di eccellenza della scienza britannica che tanto rispettava e

amava. Darwin morì nell’aprile del 1882 e fu sepolto nell’Abbazia di

Westminster, accanto a Isaac Newton.

La teoria dell’evoluzione

Darwin, partendo

dalla constatazione della diversità e della somiglianza delle caratteristiche individuali

riscontrabile nei singoli esemplari di una stessa specie, arrivò alla

conclusione che gli esseri viventi fossero

infinitamente variabili.

Al tempo si credeva che le specie fossero state create laddove le si

trovava, in armonia con l’ambiente circostante. Alcuni scienziati avevano

affermato che nel corso della storia le specie erano state generate una sola

volta, mentre i reperti fossili osservati da Darwin durante il suo viaggio sul

Beagle sembravano al contrario dimostrare la nascita di specie differenti in

ere geologiche diverse. Darwin conosceva bene le teorie sulla trasformazione

delle specie esposte anni prima da suo nonno Erasmus e da Lamarck. Ora, però,

le sue idee si stavano dirigendo verso risultati inediti: egli pensava alla

storia della vita non come a una serie di progenie indipendenti, in qualche

modo costrette a progredire dalle monadi alle scimmie, ma come un unico albero

genealogico variamente ramificato. Le somiglianze tra le diverse forme di vita

dovevano dunque provenire da un antenato comune.

Darwin ipotizzò che la

variabilità spontanea delle caratteristiche individuali degli esseri viventi dovesse

trasmettersi per eredità. In natura esiste dunque un meccanismo di ‘selezione

naturale’ che ha come risultato la sopravvivenza degli organismi più

idonei alle esigenze dei rispettivi ambienti, e l’eliminazione di quelli non

idonei. La natura, secondo Darwin, è caratterizzata da una continua lotta per la sopravvivenza e le forme

che sopravvivono sono quelle che sono riuscite a trovare un positivo

adattamento, cioè un migliore aggiustamento alle difficoltà ambientali da esse

incontrate; chi non riesce ad adattarsi è destinato necessariamente a soccombere.

“Gli

organismi viventi sono in equilibrio col loro ambiente, siccome l'ambiente

cambia, debbono cambiare anch'essi, altrimenti sono condannati a scomparire.”

(C Darwin)

Il meccanismo della selezione naturale nella teoria dell’evoluzione

Darwin giunse a formulare il

principio della «lotta per la sopravvivenza»

dopo aver letto l’ ’Essay on the

Principle of Population’, di Thomas Malthus (1789). Malthus aveva

sostenuto che le risorse alimentari crescono in proporzione aritmetica, mentre

la popolazione tende a crescere in proporzione geometrica. Il risultato

inevitabile di questo stato di cose, che il reverendo Malthus definì ‘sgradevole e malinconico’, è che un

gran numero di esseri umani vivono costantemente in condizioni di

sottoalimentazione. Di conseguenza, solo i più robusti e abili riescono a

sopravvivere.

Darwin estese questo principio a

tutti gli organismi viventi, elaborando il concetto di selezione naturale. Gli esseri che sopravvivono alla lotta e

raggiungono la maturità tendono a trasmettere ai loro discendenti le attitudini

o i vantaggi peculiari grazie ai quali essi sono riusciti a sopravvivere.

Inoltre, siccome un’altra legge generale dell’ereditarietà è quella della

variazione, i discendenti presenteranno caratteristiche diverse gli uni dagli

altri, nel senso che alcuni avranno le qualità positive più sviluppale rispetto

ai loro genitori. Queste qualità, a loro volta, tenderanno a sopravvivere, e

nel corso di molte generazioni si potranno verificare notevoli modificazioni

nelle caratteristiche fisiche dei soggetti. In effetti, tali modificazioni

possono essere così sensibili da spiegare le differenze fra le varie specie

animali così come noi oggi le conosciamo.

Molti fanatici religiosi videro una pericolosa minaccia alla fede nella

teoria evoluzionistica di Darwin, poiché la ritenevano in contraddizione con il

racconto biblico della creazione. Ecco qualche esempio di giudizi espressi in

proposito da eminenti personalità ecclesiastiche del tempo: «Un tentativo di

detronizzare Dio»; «Una gigantesca impostura dal principio alla fine»; «Se la

teoria darwiniana è vera, la Genesi è tutta una menzogna, l’intera impalcatura

della Bibbia cade a pezzi e la rivelazione di Dio all’uomo, così come noi

cristiani la concepiamo, è solo un'illusione e un inganno»; uno affermò

sinteticamente (e forse vedendo più chiaramente degli altri nel futuro): «Dio è

morto». Questa infiammata controversia durò molti anni, senza esclusione di

colpi da entrambe le parti.

Dopo un anno dalla pubblicazione del libro, si tenne a Oxford un entusiasmante

dibattito fra Thomas Henry Huxley,

sostenitore di Darwin e della teoria dell’evoluzione, e il vescovo Samuel Wilberforce, che ovviamente difendeva

la versione letterale del libro della Genesi. Wilberforce chiese ad Huxley se

fosse attraverso sua nonna o suo nonno che egli sosteneva di discendere da una

scimmia, formulando così la questione centrale in termini universalmente

comprensibili. Huxley rispose che, come antenato, una scimmia si addiceva molto

di più al vescovo; con queste battute ebbe inizio lo scontro. Scienza e

religione si trovavano ancora una volta l’una di fronte all’altra, in piena

modernità, a contendersi il primato.

Charles Darwin come una scimmia,

in The London Sketch-book

(1874).

Darwin fu, di

fatto, uno scienziato e, relativamente a convinzioni filosofiche e religiose,

nel 1879 scriveva: “la descrizione più esatta del mio stato di spirito è quella

dell’agnostico”. Egli poneva cioè l’accento

sull’impossibilità di trovare nella scienza conferme o smentite decisive a

quelle che erano le tradizionali credenze religiose. Le sue convinzioni

scientifiche e la struttura sistematica della sua teoria erano fondate sull’idea di progresso che

dominava il clima dell’epoca. Grazie all’opera di Darwin, la scienza ha inserito il mondo

degli organismi viventi nella storia progressiva

dell’universo.

Nel 1871 apparve la seconda

importante opera darwiniana sull’evoluzione, cioè “The Descent of Man”. Essa conteneva una rassegna sistematica

di prove a favore della teoria dell’evoluzione dell’uomo da forme inferiori di

vita, mettendo in evidenza la somiglianza fra i processi mentali degli animali

e quelli dell’uomo, e sottolineando l’importanza della selezione sessuale come fattore evolutivo. Darwin studiò in modo

approfondito anche l’espressione delle emozioni nell’uomo e negli animali,

avanzando l’ipotesi che i gesti e le posizioni caratteristici di certi stati

emotivi potessero essere interpretati dal punto di vista evoluzionistico in “The Expression

of the Emotionsin Man and Animals” (1872).

Con queste opere, Darwin dimostrò che non esistevano differenze sostanziali

nei modi di evoluzione tra l’uomo e gli altri animali, ma solo di grado.

Dimostrò cioè l’esistenza di una diversità di gradazione - e non di un divario

incolmabile - non solo tra l’Homo sapiens

e gli altri animali, ma tra tutti gli esseri viventi, il che è una conseguenza

del perenne e continuativo cambiamento che agisce accumulandosi nel tempo.

Darwin

non riuscì a spiegare come si origina la variabilità di caratteri sulla quale

avrebbe agito la selezione naturale. Gli studi dell’abate ceco Gregor Mendel

sull’ereditarietà e i successivi sviluppi della genetica contribuiranno a

confermare l’impalcatura fondamentale delle intuizioni di Darwin e la validità

euristica della teoria dell’evoluzione.

La linea del tempo

dell’evoluzione umana

L'albero genealogico dell'uomo

(dallo Smithsonian's National Museum of

Natural History).

[1] Darwin

aveva sviluppato la sua teoria nel più assoluto segreto, dandone qualche

anticipazionesoltanto a una persona, il dottor Joseph Hooker, nel 1844,

impegnandolo con un giuramento a non farne parola con nessuno.

[2] In

alcuni paesi degli Stati Uniti, si

seguita ancora oggi a parlare di Darwin come dell’iniziatore della teoria

dell’«evilution», cioè di una

dottrina «diabolica» (dall’inglese «evil», diavolo).

______________________________________________

Il V 'Salottino'

Franz Kafka, la metamorfosi

La metamorfosi è un racconto

lungo di Franz Kafka (1883-1924), scritto nel 1912 ma pubblicato

nel 1915. Si tratta di uno

dei testi più noti e famosi dello scrittore boemo in cui si descrivono le vicende

di un uomo, Gregor Samsa,

che una mattina si sveglia e scopre di aver assunto le fattezze di uno

scarafaggio.

Generalmente La metamorfosi è interpretata

come una allegoria della alienazione

dell’uomo moderno all’interno della famiglia e della società, che

si traduce nell’isolamento del “diverso” e nell’incomunicabilità con i propri

simili. Il racconto è anche un

ottimo esempio della poetica e della visione del mondo di Kafka, in cui

il destino dell’esistenza individuale è in mano a forze oscure e inconoscibili,

che operano in maniera assurda e imperscrutabile sulla vita degli uomini (come

si vede anche nel romanzo Il processo).

La metamorfosi è divisa in tre parti e si apre, in modo inatteso e

fulminante, sulla sorprendente

mutazione del protagonista.

Un mattino, al risveglio da sogni inquieti, Gregor Samsa si

trovò trasformato in un enorme insetto.

Gregor Samsa è un semplice commesso viaggiatore, preciso e metodico, che un mattino,

svegliatosi in ritardo rispetto al solito, si rende conto di aver assunto le

sembianze di un gigantesco

scarafaggio. Il pensiero di Gregor, però, non è inizialmente rivolto al

suo aspetto mostruoso, quanto al consistente ritardo che sta accumulando: la

sua professione lo costringe infatti ad un ferreo rispetto delle coincidenze

ferroviarie e, nelle condizioni in cui si trova, Gregor perderà sicuramente il

treno della mattina.

Gregor vive con i genitori e con un’amata

sorella di sedici anni, di nome Grete, che uno dopo l’altro vanno a bussare alla sua porta, preoccupati

del suo inusuale ritardo e dunque convinti che Gregor sia malato. Il

protagonista, mentre cerca faticosamente di scendere dal letto (egli infatti si

è svegliato riverso sulla schiena, che ora è la sua corazza ricurva), li

rassicura che va tutto bene, sebbene la sua voce sia già modificata dalla sua

nuova condizione.

Gregor finalmente arriva alla porta, proprio quando il procuratore, suo datore di lavoro,

indispettito dall’assenza del suo sottoposto, entra nell’appartamento per avere

notizie di lui. Il procuratore, da dietro la porta, lo sommerge delle accuse

più svariate, tra cui quella di lavorare male da tempo e quella del licenziamento per il suo

comportamento incomprensibile. Gregor vorrebbe ribattere, ma una volta ancora

riesce solo a emettere versi indefiniti. Finalmente, aggrappandosi alla

maniglia con la mandibola, il protagonista riesce ad aprire la porta: il

procuratore, alla vista del ributtante insetto, fugge in preda al panico,

mentre Gregor cerca di inseguirlo per provare a giustificarsi.

La madre di

Gregor, scioccata alla vista del figlio, ha un collasso mentre il padre aggredisce lo scarafaggio a colpi di

bastone, ferendo lievemente Gregor e chiudendo poi a chiave la porta

della camera del figlio. Gregor crolla addormentato.

Nella seconda sezione del racconto, quando ormai siamo al

tramonto della giornata, Gregor si sveglia e trova del pane e del latte che Grete, in un moto di compassione, ha

lasciato lì per lui, impietosita per Gregor e convinta che ci sia ancora una

parte umana in lui. Gregor però, come conseguenza della metamorfosi, ha anche

cambiato gusti alimentari e non ha più appetito per il cibo umano. La sorella,

comprendendo le sue necessità, il giorno dopo gli fa trovare degli avanzi presi dal pattume, che

finalmente Gregor riesce a mangiare.

Le abitudini della famiglia Samsa vengono

così rivoluzionate: Grete, ogni giorno, si reca in camera di Gregor per le

pulizie quotidiane, mentre il fratello-scarafaggio, per non spaventarla, si

rifugia sotto al divano.

Gregor nelle lunghe ore di solitudine in camera ascolta attraverso il muro cosa

sta succedendo nella casa e scopre che, a causa della sua condizione che gli

impedisce di lavorare, i vecchi e stanchi genitori dovranno ricominciare a

lavorare e Grete dovrà abbandonare

le lezioni di violino.

Nel frattempo, Gregor guadagna consapevolezza del

suo nuovo corpo, arrampicandosi sulle pareti e sul soffitto. Grete, premurosa,

decide di togliere i mobili dalla

sua stanza per lasciargli più spazio, sebbene questi siano una

delle ultime prove tangibili della sua precedente condizione di essere umano.

Tuttavia, quando la madre e la sorella stanno sgomberando la stanza del

protagonista, si verifica un grave

incidente: Gregor, accorgendosi che un quadro che gli è molto caro,

raffigurante una donna, sta per essere portato via, esce dal suo nascondiglio,

facendo svenire dall’orrore la madre e facendo esplodere la rabbia di Grete.

Gregor, spaventato e confuso, si sente il responsabile dell’accaduto e gira

freneticamente per casa. Quando il padre, appena tornato dal nuovo lavoro di

fattorino, scopre ciò che è successo, lo assale lanciandogli contro delle mele.

Una di queste gli si conficca nella corazza, ferendolo gravemente ed

impedendolo, di qui in poi, in tutti i suoi movimenti.

Nella terza sezione della Metamorfosi, Gregor è ormai confinato nella sua stanza, divenuta ormai uno sgabuzzino, ed

è sostanzialmente ignorato dalla famiglia: l’appartamento è stato subaffittato

a tre inquilini e la famiglia ha assunto una domestica, che, lungi dall’aver

paura del mostro, lo deride apertamente.

Una sera, mentre Grete suona il violino in salotto per i genitori e

i nuovi ospiti, Gregor esce dalla camera e arriva fino alla soglia della

stanza, affascinato dall’abilità musicale della sorella. La vista dell’insetto,

però, fa trasalire i tre affittuari che lasciano subito l’appartamento. La

situazione economica della famiglia ha quindi un nuovo tracollo e Grete

decide di lavorare come commessa.

Anche la sorella, quindi, smette di prendersi cura del fratello sempre più

convinta dai recenti avvenimenti che non ci sia ormai più traccia dell’amato

fratello in quella bestia, cui rinfaccia di non essersene andata di casa molto

tempo prima. Il padre sostiene apertamente che sia ormai giunto il momento di

sbarazzarsi di Gregor.

Gregor, umiliato ed abbandonato da tutti, dopo aver

ascoltati questi discorsi, si

lascia morire di inedia. La fine di Gregor in realtà è l’inizio di un

nuovo capitolo per la famiglia, che, prendendosi un giorno di riposo, si

concede una gita in campagna. Qui la famiglia Samsa, che già gode

di una certa indipendenza econmica, decide di trasferirsi in una casa più

piccola e più adatta alle proprie esigenza. Grete, nonostante il periodo di

sofferenze trascorso, è diventata una

bella ragazza in età da marito.

(corto animato)

Le pagine della Metamorfosi di Kafka si

presentano come una lunga, articolata metafora che si sviluppa in due direzioni

differenti ma strettamente correlate tra loro. Da un lato, il racconto è una denuncia dell’oppressione delle regole

sociali sull’individuo, che viene schiacciato e spersonalizzato

dalle imposizioni esterne. Dall’altro lato, La metamorfosi è

un apologo sull’impossibilità di

comunicazione tra esseri umani, in particolar modo negli ambienti familiari simboleggiati dai luoghi chiusi ed asfittici in cui si svolge tutta la vicenda.

Gregor Samsa, in cui possiamo vedere un “doppio” del suo

autore, è schiacciato dalle regole

della vita borghese. Il suo lavoro di commesso viaggiatore, ripetitivo e

faticoso, è tuttavia la fonte di sostentamento dell’intera famiglia, circostanza

che lo obbliga ad uno scrupoloso rispetto di obblighi, orari e doveri

d’ufficio. Non a caso, quando appena sveglio capisce d’essersi tramutato in un

ributtante scarafaggio, il primo pensiero di Gregor è al ritardo accumulato già

di prima mattina; quando il procuratore gli intima di aprire la porta della

stanza minacciandolo di licenziamento, Samsa non bada alla reazione che potrà

suscitare il suo nuovo aspetto bestiale, ma cerca in ogni modo di giustificare

il proprio operato e il prorpio comportamento. La metamorfosi in insetto è

insomma la forma concreta

dell’alienazione di Gregor, incastrato in meccanismi che lo privano

della sua identità.

Al tempo stesso, anche il contesto familiare dei Samsa è alla base dell’allegoria

costruita da Kafka: Gregor è il pilastro su cui si regge il loro benessere, esemplificato dalle

lezioni al Conservatorio di Grete. I rapporti di affetto e amore si capovolgono

ben presto quando Gregor non può più assicurare alcuna forma di sostentamento a

causa della sua mutazione; in poco tempo, egli diventa un peso insostenibile e, dopo una

serie di incidenti non voluti da Gregor, anche l’amata sorella lo vede come un

fastidio di cui disfarsi.

In questa situazione emergono facilmente tutte le tensioni latenti, come il difficile

rapporto tra il figlio e il padre, fino all’episodio del ferimento di Gregor a

colpi di mela, o alla circostanza, che prelude alla morte del protagonista, in

cui il giovane ascolta i discorsi dei familiari su tutti i problemi che egli ha

causato alla famiglia.

Tutto ciò - che ha pure precisi riscontri biografici

nell’esistenza di Kafka, figlio di una famiglia di commercianti ma portato alla

carriera letteraria - può farci interpretare La metamorfosi come

l’allegoria dell’impossibile

conciliazione tra le aspirazioni individuali e le costrizioni della vita

borghese.

La “diversità” di

Gregor si carica così di significati e letture che, in parte, restano

volutamente ambigui ed enigmatici, com’è tipico della narrativa kafkiana.

Le cause della metamorfosi non sono spiegate né indagate ed essa

è accettata da Gregor come un dato di fatto; gli altri membri della

famiglia, che rappresentano invece il alto “normale” della vita e della

società, ne sono disgustati, ma nemmeno loro si interrogano sulle cause della

mutazione.

L’effetto di straniamento che ne consegue circonda tutta

la vicenda di un’aura di “realismo magico”: in un contesto apparentemente

reale e quotidiano (l’esistenza di una normale famiglia borghese di inizio

secolo) viene calato un elemento magico o sovrannaturale (la “metamorfosi”),

senza darne spiegazioni razionali. La metamorfosi diventa così per

Kafka la chiave di lettura dei

mali dell’uomo contemporaneo.

Vita e morte

Un'interpretazione della 'Metamorfosi'

________________________________________

Il IV 'Salottino'

del 27 novembre e del 4 dicembre 2018

Federico

Fellini nasce a Rimini il 20 gennaio 1920 da famiglia piccolo-borghese. Il

padre fa il rappresentante di commercio, la madre è una casalinga. Il giovane

Federico frequenta il liceo classico della città ma lo studio non fa per lui.

Comincia allora a procurarsi i primi guadagni come caricaturista: il gestore

del cinema Fulgor, infatti, gli commissiona ritratti di attori celebri da

esporre in pubblico.

Fellini

si trasferisce a Roma nel gennaio 1939, per iscriversi a giurisprudenza. A Roma

frequenta il mondo dell'avanspettacolo e della radio, dove conosce, fra gli

altri, Aldo Fabrizi, Erminio Macario e Marcello Marchesi, e comincia a scrivere

copioni e gag. Alla radio incontra, nel 1943, anche Giulietta Masina (che sta

interpretando il personaggio di Pallina, ideato dallo stesso Fellini) e nell'ottobre

di quell'anno i due si sposano.

Nel

mondo del cinema, Fellini diventa uno degli autori del neorealismo,

sceneggiando alcune delle opere più importanti di quella scuola

cinematografica: con Rossellini, ad esempio, scrive i capolavori "Roma città aperta" e "Paisà"; con Germi "In nome della legge", "Il cammino della speranza" e "La città si difende"; con Lattuada

"Il delitto di Giovanni Episcopo",

"Senza pietà" e "Il mulino del Po". In

collaborazione con Lattuada esordisce alla regia all'inizio degli anni

cinquanta: "Luci del varietà"

(1951) rivela già l'interesse di Fellini per certi ambienti artistici, come

quello dell'avanspettacolo. L'anno successivo Fellini dirige il suo primo film

da solo, "Lo sceicco bianco"

(1952).

Con

"I vitelloni" (1953), il

suo nome varca i confini nazionali. In questo film, il regista ricorre per la

prima volta ai ricordi, all'adolescenza riminese e ai suoi personaggi

stravaganti e patetici.

L'anno dopo, con "La strada" (1954) conquista l'Oscar ed è la consacrazione

internazionale.

Il secondo Oscar arriva con "Le notti di Cabiria" (1957). Come in "La strada", la protagonista è

Giulietta Masina, che qui veste i panni della Cabiria del titolo, una

prostituta ingenua e generosa, che paga con atroci delusioni la fiducia che

ripone nel prossimo.

Con

"La dolce vita"

(1959), Palma d'oro a Cannes e spartiacque della produzione felliniana, si

acuisce l'interesse per un cinema non legato alle tradizionali strutture

narrative. Alla sua uscita il film suscita scandalo, soprattutto negli ambienti

cattolici: gli si rimprovera, assieme ad una certa disinvoltura nel presentare

situazioni erotiche, di raccontare senza reticenze la caduta dei valori della

società contemporanea.

"8½" (1963) rappresenta forse il

momento più alto dell'arte felliniana. Vincitore dell'Oscar per il miglior film

straniero, racconta la storia di un regista che descrive, in modo sincero e

sentito, le sue crisi di uomo e di autore.

In

"Fellini-Satyricon" (1969),

invece, l'impianto onirico è trasferito alla Roma imperiale del periodo della

decadenza. È una metafora del presente, in cui spesso prevale il piacere

goliardico della beffa accompagnato da un interesse per le nuove idee dei

giovani contemporanei.

"Amarcord" (1973), in particolare,

segna il ritorno alla Rimini della sua adolescenza, negli anni trenta. I

protagonisti sono la città stessa con i suoi personaggi grotteschi. La critica

e il pubblico lo acclamano con il quarto Oscar.

A

questo film gioioso e visionario si susseguono "Il Casanova" (1976),

"Prova d'orchestra" (1979), "La

città delle donne" (1980) "E

la nave va" e "Ginger e

Fred" (1985).

L'ultimo

suo film è "La voce della Luna"

(1990), tratto da "Il poema dei lunatici" di Ermanno Cavazzoni.

Nella

primavera del 1993, qualche mese prima di morire, Fellini riceve il suo quinto

Oscar, alla carriera. Federico Fellini si spegne a Roma, per un infarto, il 31

ottobre 1993 all'età di 73 anni.

_________________________________________________

Il III 'Salottino'

del 13 e del 20 novembre 2018

Il Cantico dei Cantici o semplicemente Cantico (ebraico שיר השירים, shìr

hasshirìm, Cantico sublime; greco

ᾎσμα ᾈσμάτων, ásma asmáton; latino Canticum Canticorum) è un poema

contenuto nella Bibbia ebraica (Tanakh) e cristiana.

Il Cantico dei Cantici è uno dei testi più

antichi di tutte le letterature. Attribuito a Salomone - antico

re di Israele del

X secolo a.C., celebre

per la sua saggezza, per i suoi canti e anche per i suoi amori - fu composto

non prima del IV secolo a.C. ed è uno degli ultimi testi accolti nel canone

della Bibbia, addirittura un secolo dopo la nascita di Cristo.

È

composto da 8 capitoli contenenti poemetti d'amore in forma dialogica tra un

uomo ("Dodì”, l’Amato) e una donna (la "Sulammita").

Il

nome del libro, con la ripetizione della parola cantico, secondo il modo

di costruire le frasi degli antichi ebrei, è da considerarsi come un

superlativo e andrebbe reso come ‘il più sublime tra i cantici’.

Il Cantico è un testo laico derivato da

alcuni poemi della Mesopotamia, un canto nuziale nel quale la parola ‘Dio’ non

è mai menzionata.

Il Cantico dei Cantici rappresenta uno dei

testi più lirici e inusuali delle Sacre scritture. Sebbene rappresenti in versi

l'amore tra due innamorati, con tenerezza ma anche con un ardire di toni ricco

di sfumature sensuali e immagini erotiche, non pregiudica tutttavia il suo carattere sacro, in quanto

l'amore erotico dei due amanti, per l'autore, ha origine divina.

Il

testo non si presta a una lettura lineare, in quanto manca di quella

conseguenzialità espositiva che consenta di seguire una qualche traccia nello

sviluppo del dialogo amoroso tra i due protagonisti. Il Cantico si svolge con l’andamento del sogno: oniriche sono le

immagini, e squisitamente onirica è l’atmosfera emotiva che trascorre per tutto

il testo.

L'interpretazione

del Cantico (come per tutti i testi

sacri) non va intesa solo in senso letterale, poiché nasconde certamente un

significato allegorico ed iniziatico che trascende la semplicità dei versi

d'amore che lo compongono.

Nel

tempo, molteplici sono state le interpretazioni del testo, sia da parte della

dottrina ebraica che cristiana, a riprova della grande considerazione che il Cantico ha sempre avuto nelle due

religioni. Tra le interpretazioni allegoriche più diffuse abbiamo, nel primo

caso, quella dell'amore del creatore per il suo popolo (Israele),

nel secondo caso dell'amore tra Cristo e

la Chiesa,

sua sposa.

Il

testo ha un altissimo valore nell'ebraismo, essendo il Cantico uno dei "Meghillot", i "rotoli"

letti in occasione delle principali feste: il Cantico, proprio per la sua importanza, è stato assegnato alla Pasqua.

Nella

religione ebraica, per la santità del contesto e del suo significato simbolico,

il testo viene paragonato al luogo più santo ed interno del Tempio di

Gerusalemme: il Cantico dei

Cantici infatti include metaforicamente tutta la Torah.

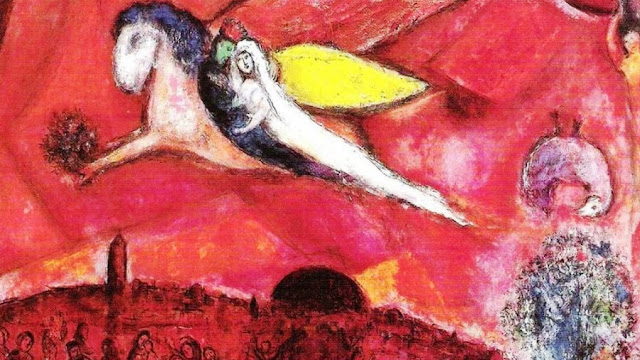

Dal ciclo “Il Cantico

dei Cantici” (IV) di Marc Chagall

* * *

CANTICO DEI CANTICI

Il canto più bello di Salomone

Il canto più bello di Salomone

I

LEI

2 Che lui mi baci

con i baci della sua bocca.

Più dolci del vino sono le tue carezze,

3 più inebrianti dei tuoi profumi.

Tu stesso sei tutto un profumo.

Vedi, le ragazze si innamorano di te!

4 Prendimi per mano e

corriamo.

Portami nella tua stanza, o mio re.

Godiamo insieme, siamo felici.

Il tuo amore è più dolce del vino.

A ragione le ragazze s’innamorano di te!

"...mi baci coi baci della sua bocca..." (acrilico di Rosa Soravito, 2014)

5 Ho la pelle scura

eppure sono bella, ragazze di Gerusalemme, scura

come le tende dei beduini’,

bella come i tendaggi del palazzo di Salomone.

6 Non state a

guardare se sono scura, bruciata dal sole.

I miei fratelli si sono adirati

con me;

mi hanno messa a guardia delle vigne, ma la mia vigna io

l’ho trascurata.

7 Dimmi, amore mio,

dove vai a pascolare il tuo gregge, a mezzogiorno dove lo

fai riposare?

Io non voglio cercarti tra i greggi

dei tuoi amici, come una vagabonda!

I pastori

8 O bellissima tra le donne, non conosci il

posto?

Segui le orme del

gregge, porta le tue caprette al pascolo vicino alle tende dei pastori.

LUI

5 Amica mia,

sei come una puledra

che fa impazzire i cavalli del faraone!

10 Come son belle le

tue guance, tra le trecce,

com’è bello il tuo collo ornato di perle!

com’è bello il tuo collo ornato di perle!

11 Ti faremo una

collana d’oro, con ornamenti d’argento.

LEI

12 Ora che il mio re è

qui nel suo giardino

Il mio profumo di nardo si spande

tutt’intorno.

13 Amore mio,

sei come un sacchetto di mirra, e di notte riposi fra i miei

seni.

14 Amore mio,

sei come un mazzo di fiori cresciuti nelle vigne di Engaddi.

LUI

Quanto sei bella, amica mia,

quanto sei

bella, i tuoi occhi sono come colombe!

LEI

16

Anche tu, amore mio, quanto sei bello, meraviglioso sei.

Un prato d’erbe è il nostro letto,

rami di cedro sono le travi della nostra casa,

rami di pino il suo soffitto.

II

Io sono un narciso della pianura di

Saron, un giglio delle valli.

LUI

3 Sì, un giglio tra le

spine è la mia amica tra le altre ragazze!

LEI

3

Un melo tra alberi selvatici è il mio amore tra gli altri ragazzi!

Mi piace sedermi alla sua ombra e gustare le delizie dei suoi

frutti.

4 Mi ha portato in una

sala di banchetti;

in alto, sopra di me, c’era un’insegna con sopra scritto: «Amore».

5 Presto; portate

dolci d’uva che mi restituiscano forza,

mele, che mi diano sostegno

perché sono malata d’amore!

6 II suo braccio

sinistro è intorno al mio collo, e con il destro mi abbraccia.

7 Ragazze di Gerusalemme,

Io vi

scongiuro,

per le gazzelle e le cerve dei campi; non risvegliate il

nostro amore',

non provocatelo prima del tempo.

8-9

Sento la voce del mio amore, eccolo, arriva!

Salta per le montagne, come fa la gazzella; corre sulle

colline,

veloce come un cerbiatto.

Eccolo, sta dietro al nostro muro;

guarda dalla finestra, spia dalle persiane.

10 Ora, il mio amore mi parla:

LUI

Andiamo, amica mia, mia bella, vieni.

11 È finito l’inverno,

sono terminate le piogge.

12 Già spuntano i

fiori nei campi, la stagione del canto ritorna.

Si sente cantare la tortora.

13 I fichi già danno

i primi frutti, le viti sono in fiore

e mandano il loro profumo. Andiamo,

amica mia, mia bella, vieni.

14 Colomba mia,

nascosta nelle fessure delle rocce, in nascondigli segreti,

fammi vedere il tuo viso, fammi ascoltare la tua voce;

LEI

15 Catturateci le

volpi; le piccole volpi

che ci rovinano le vigne proprio ora che sono fiorite.

16 II mio amore è mio

come io sono sua.

Egli si diletta tra i gigli.

17 Prima che soffi la

brezza della sera e le ombre si allunghino,

ritorna, amore mio, tra le colline

veloce come una gazzella o un cerbiatto.

III

LEI

'Di notte, nel mio letto, ho

cercato il mio amore.

L’ho cercato, ma non l’ho trovato.

2 Mi alzerò, farò il giro della città!

Per strade e per piazze devo cercare il mio amore.

L’ho cercato, ma non l’ho trovato.

3 Ho incontrato le

guardie che facevano la ronda in città.

Ho chiesto loro:

«Avete visto il mio amore?».

4 Le avevo appena

lasciate ed ecco

ho trovato il mio amore.

L’ho stretto forte a me e non lo lascerò più.

Lo porterò in casa mia nella stanza dove mia madre mi ha

concepita.

5 Ragazze di

Gerusalemme, io vi scongiuro

per le gazzelle e le cerve dei campi: non risvegliate il

nostro amore",

non provocatelo prima del tempo.

non provocatelo prima del tempo.

Il coro

6 Chi sta arrivando dal deserto,

come una nube di

fumo,che spande profumo di mirra'1, di incenso,

e di tutti gli aromi

più rari?

7 È la lettiga del re Salomone", circondata

da sessanta soldati,

i più coraggiosi d’Israele.

8 Son tutti armati di spada e allenati a

combattere.

Portano al fianco la

spada.

Stanno in guardia contro

i pericoli della notte.

9 La lettiga del re Salomone è in legno di

cedro.

10 Le colonne sono d’argento,

lo

schienale d’oro,

il

sedile tutto di porpora4.

Le ragazze di

Gerusalemme

hanno adornato con

amore l’interno.

" Ragazze di Sion', uscite a vedere il

re Salomone.

Porta la corona che

gli ha messo sua madre il giorno delle sue nozze,

il giorno della sua

gioia e della sua felicità.

IV

LUI

Quanto sei bella, amica mia, quanto

sei bella!

I tuoi occhi, dietro il velo, sono come colombe.

I tuoi capelli ondeggiano come un gregge

che scende dalle pendici del Galaad".

2 I tuoi denti mi fanno pensare a un gregge di

pecore da tosare, appena lavate.

Tutte in fila, una accanto all’altra, e non ne manca

nessuna.

3

Un nastro di porpora sono le tue labbra!

Com’è bella la tua bocca!

Dietro il velo, le tue guance sono rosse

come uno spicchio di melagrana.

4

II tuo collo è come una fortezza, come la Torre di Davide;

mille scudi vi sono appesi, sono gli scudi

degli eroi!

3

I tuoi seni sembrano cerbiatti o gemelli di una gazzella che pascolano tra i

gigli.

6 Prima che soffi la

brezza della sera o le ombre si allunghino,

verrò di

certo alla tua montagna profumata di mirra e alla tua collina d’incenso.

7 Sei bellissima,

amica mia, sei perfetta.

8 Vieni con me, mia

sposa,

lascia i monti del Libano, vieni con me.

Scendi dalle

cime dell’Amana,

del Senir e

dell’Ermon,

fuggi queste

tane di leoni e di leopardi!

9 Mi hai preso il

cuore, sorella mia, mia sposa,

mi hai preso il cuore, con un solo tuo sguardo,

con una sola perla della tua collana!

10 II tuo amore,sorella mia, mia sposa, è così

bello,

molto più

dolce del vino!

Il tuo

profumo è più gradevole di tutti gli aromi.

11 Le tue labbra sanno

di miele, mia sposa,

la tua

lingua ha il sapore del miele e del latte.

Le tue vesti

hanno il profumo del Libano.

12 Sorella mia, mia

sposa, sei come un giardino recintato e chiuso,

come una sorgente inaccessibile.

13 Le tue nascoste

bellezze sono un giardino di melograni,

dai frutti squisiti, con piante di Cipro,

14 nardo e zafferano,

cannella e cinnamomo,

ogni specie di piante d’incenso, mirra e aloè” e tutti i profumi più

rari.

15 Tu sei una sorgente di giardino,

LEI

16 Alzati, vento del

nord, vieni, vento del sud,

spandete i profumi del mio giardino.

E tu, amore mio,

vieni nel tuo giardino, gusta i suoi frutti squisiti!

V

LUI

'Sono venuto nel mio giardino, sorella mia, mia sposa.

Raccolgo la mia mirra e le mie erbe profumate.

Mangio il miele del mio favo, bevo il mio latte e il mio

vino.

Il Coro

«Mangiate, amici,

bevete, inebriatevi

d’amore'».

LEI

Mi sono addormentata, ma resta sveglio il mio cuore.

Sento qualcosa: è il mio amore che bussa! che chiede:

«Aprimi, sorella, amica mia, bellissima colomba!

3 Mi sono appena

spogliata,

dovrei rivestirmi?

Mi sono appena lavata i piedi,

perché dovrei sporcarli di nuovo?

4 II mio amore cerca

di aprire la porta: che tuffo al cuore!

Salto in piedi per aprire al mio amore.

Le mie dita e le mie mani gocciolano olio di mirra

quando alzo il chiavistello.

6 Ho aperto al mio

amore, ma è partito, non c’è più.

È partito, e io ne sono sconvolta.

Lo cerco, ma non riesco a trovarlo.

Lo chiamo, ma lui non risponde.

7 Mi incontrano le guardie

che fanno la ronda sulle mura della città.

Mi picchiano, mi feriscono, mi strappano lo scialle.

8 Ragazze di

Gerusalemme, vi supplico,

se trovate il mio amore,

ditegli che io sono malata d’amore.

Ragazze

9 «Puoi dirci,

tu che sei la più

bella, cos’ha il tuo amore

di diverso dagli

altri?

È davvero tanto

diverso, che ci supplichi così?».

LEI

10 II mio amore è bello e forte,

lo si riconosce tra mille.

Il suo volto

è come l’oro più puro,

i suoi

capelli sono folti e ricciuti, neri come il corvo.

12 I suoi occhi sono

colombe accanto a un ruscello.

Le sue pupille galleggiano sul latte,

come colombe su uno specchio d’acqua.

13 Le sue guance sono aiuole

di piante profumate e di spezie.

Le sue labbra sono gigli, bagnate di olio di mirra.

14 Le sue mani sono

anelli d’oro carichi di pietre preziose.

Il suo petto è una piastra d’avorio

coperta di zaffiri.

15 Le sue gambe sono colonne di marmo bianco

poggiate su basi d’oro puro.

Egli ha l’aspetto delle montagne del Libano,

è magnifico come gli alberi di cedro.

16 La sua bocca è

dolcissima;

tutto, in lui, risveglia il mio desiderio.

Ecco, così è il mio amore, il mio amico, ragazze di

Gerusalemme!

VI

Ragazze

‘«Dov’è andato il tuo

amore, o bellissima?

Puoi dirci che

direzione ha preso,

così possiamo cercarlo

con te?».

LEI

2 II mio amore è venuto a godersi il suo giardino,

a raccogliere gigli

tra aiuole di piante profumate.

3 Io sono del mio

amore e il mio amore è mio.

Egli si diletta tra i gigli.

LUI

4 Amica mia, sei bella

come la città di Tirsa,

splendida come Gerusalemme, affascinante come un miraggio.

5 Allontana gli occhi

da me, il tuo sguardo mi turba.

I tuoi capelli ondeggiano come un gregge

che scende giù dalle pendici del Galaad.

6 I tuoi denti mi fanno pensare

a un gregge di pecore appena lavate,

tutte in fila, una accanto all’altra, e non ne manca

nessuna.

7 Dietro il velo

le tue guance sono rosse come spicchi di melagrana.

8 II re abbia pure

sessanta regine, ottanta altre donne

e ragazze quante ne vuole!

9 Per me c’è solo lei,

la mia stupenda colomba, unica figlia di sua madre, sua

delizia.

«Come sei fortunata!» dicono le altre ragazze quando la incontrano.

"... bella come l'urora, affascinante come un miraggio ..."

«Come sei fortunata!» dicono le altre ragazze quando la incontrano.

Anche le regine e le concubine la lodano e si domandano:

10 «Chi è mai questa

ragazza amabile come l’aurora, bella come la luna,

splendente come il sole, affascinante come un miraggio?».

" Sono

sceso nel parco dei noci, fin giù nella valle,

sono andato a

vedere se le viti germogliano, se i melograni sono in fiore.

12 Ma ora non mi

riconosco più: mi hai conquistato, figlia di prìncipi"!

VII

Il coro

«Voltati, voltati, Sulamita,

voltati, voltati, e lasciati guardare! ».

LUI

È bella, vero, la Sulamita

nella «danza delle due schiere»!

2 Come sono belli i

tuoi piedi nei sandali, principessa.

Le curve dei tuoi fianchi sono davvero un’opera d’arte.

3 Lì c’è una coppa

rotonda: che non manchi mai di vino profumato!

Il tuo ventre è come un mucchio di grano circondato di

gigli.

4 I tuoi seni sono

come due cerbiatti o due gemelli di una gazzella.

5 II tuo collo

assomiglia alla Torre d’avorio.

I tuoi occhi sembrano i laghetti di Chesbon,

vicino alla porta di Bat-Rabbim.

Il tuo naso è come la Torre del Libano,

che sorveglia la città di Damasco.

6 La tua testa si

erge fiera come il monte Carmelo.

I tuoi capelli hanno riflessi color

porpora;

un re è stato preso dalle tue

trecce!

7 Quanto sei bella,

come sei graziosa,

amore mio, delizia mia.

amore mio, delizia mia.

8 Sei slanciata come una palma,

i tuoi seni sembrano grappoli di datteri.

9 Voglio salire sulla

palma e raccogliere i suoi frutti!

I tuoi seni siano per me come grappoli d’uva;

il profumo del tuo respiro come l’odore delle mele

10 e la tua bocca come

il buon vino...!

LEI

... Sì, un buon vino,

tutto per il mio amore,

scivoli sulle nostre labbra addormentate!

11 Io sono del mio

amore e lui mi desidera.

12 Vieni, amore,

andiamo nei campi, passiamo la notte tra i fiori.

13 Al mattino presto

saremo già nelle vigne,

a vedere se germogliano, se le gemme si schiudono,

se i melograni sono in fiore.

Laggiù ti darò il mio amore.

14 Le mandragole

mandano il loro profumo.

Alla nostra porta abbiamo ogni specie di frutti deliziosi, secchi e

freschi.

Amore mio, li ho conservati per te.

VIII

Come vorrei che tu fossi mio fratello, allattato da mia madre.

Incontrandoti per via potrei abbracciarti senza essere

rimproverata.

2 Ti porterei in casa

e tu mi insegneresti l’amore.

Ti farei assaggiare il mio vino profumato e il mio succo di

melagrana.

3 II suo braccio

sinistro è intorno al mio collo,

con il destro mi abbraccia.

4 Ragazze di

Gerusalemme, vi supplico:

non risvegliate il nostro amore, non provocatelo prima del

tempo.

Ragazze

«Chi è quella ragazza che arriva dal deserto

LEI

Ti ho svegliato sotto il melo,

lì dove tua madre ti ha concepito.

6

Mettimi come un sigillo sul tuo cuore, come un sigillo sul tuo braccio.

Perché l’amore è forte come la morte,

la passione è irresistibile come il mondo dei morti.

È una fiamma ardente come il fulmine'.

7 Non basterebbe l’acqua degli oceani a spegnere l’amore.